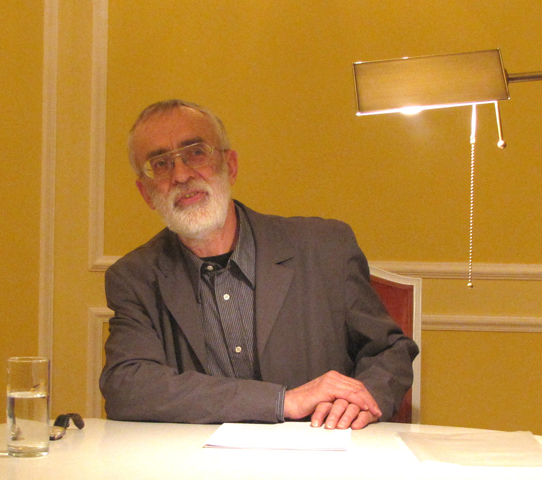

Vortrag des Schriftstellers Jürgen Israel, Berlin, über Friedrich Schiler (1759-1805)

Mit dem Namen Schiller verbindet sich bei den meisten von uns eine Vorstellung von Idealischem und Dramatischem, von herrlichen, zeitlosen Balladen und großer, musikalischer Dichtkunst.

Jürgen Israel nun folgt in seinem Vortrag sehr konsequent einem anderen Weg, er folgt einer übersichtlichen analytischen Spur der Gesamtheit von Individualität, Zeitgeschichte und dichterischem Werk im Leben des Friedrich von Schiller (1759-1805). Aufgereiht wie Perlen an einer Schnur fügt er Lebensabschnitt um Lebensabschnitt zusammen und lässt Genie und Tragik eines Dichters erkennen, der ein Leben lang von Repressalien und Krankheiten geplagt war. Schillers Texte scheinen mit leichter Hand geschrieben, in Wirklichkeit sind sie Schwerstarbeit. Wenn man sich vor Augen führt, welchen Umfang das dichterische Werk Schillers hat und er bereits mit 46 Jahren gestorben ist, Jahre, in denen er fast immer um das tägliche Brot bangen musste und durch Krankheiten eingeschränkt war, bleibt nur ein ehrfurchtvolles Staunen. Jürgen Israel hat diese intensive geistige Arbeit Schillers in den Mittelpunkt seines Vortrags gestellt, seine Intentionen in seinen bis heute gespielten Theaterstücken „Die Räuber“, „Wallenstein“, „Kabale und Liebe“, „Don Carlos“, „Maria Stuart“, „Die Jungfrau von Orleans“ , „Wilhelm Tell“ u. a., denen jeweils akribisch erarbeitete Geschichtskenntnisse vorausgingen. Schiller hat damit wie kein anderer die Historie in den Status großer Literatur erhoben, „denn die Gegenwart erschließt sich nur, wenn man die Vergangenheit kennt“. Er verurteilt Tyrannen und Gewalt, er verurteilt Unfrieden und Unsitte, besingt im Gegenzug Freiheit, Frieden und Humanität als das Ziel, zu dem der Mensch mit Hilfe der Kunst streben soll.

Sein intensiver Blick auf die Geschichte beginnt bereits in jungen Jahren nachdem er dem übermächtigen Vater, dem tyrannischen Landesvater und damit auch gleich Gottvater entflohen war, die Weltgeschichte wird für ihn zum obersten Weltgericht, dem sich keiner entziehen kann, vor dem alle gleich sind, die Könige auf dem Thron so, wie der Landmann hinter dem Pflug, für alle gibt es das Recht auf Gedankenfreiheit, die immer wieder neu erworben werden muss.

An der Arbeit zum „Wallenstein“ erklärt Jürgen Israel diese Arbeitsweise Schillers sehr deutlich. „Die Geschichte des 30-jährigen Krieges“ ist quasi die Vorbereitung zu „Wallenstein“ und betrifft das Grundanliegen Schillers überhaupt, die deutsche Freiheit.

Erst, nachdem er alle Ereignisse des 30-jährigne Krieges förmlich verinnerlicht hat, beginnt er 1796 mit dem Schreiben des Theaterstückes. Und während er in der Geschichtsbetrachtung noch den schwedischen König Gustav Adolf als Helden sieht, den Retter aus der Unfreiheit der deutschen Kleinstaaterei, wird im Drama Wallenstein zur zentralen Figur, Wallenstein, der die deutsche Einheit höher achten möchte als den Streit zwischen Katholiken und Protestanten, der bereits 1633 zum Frieden vermitteln will, der zu eigenen Gunsten die Abhängigkeit von Habsburg und Wien ebenso vermeiden möchte wie die Abhängigkeit von Frankreich und Schweden. 1634 wird er deshalb vom eigenen Lager, der katholischen Liga, ermordet.

Die Zusammenfassung Schillers über Wallenstein lautet so: So endigte Wallenstein in einem Alter von 50 Jahren sein tatenreiches und außerordentliches Leben, durch Ehrgeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mängeln noch bewundernswert; unübertrefflich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des Helden ragen in seinem Charakter kolossalisch hervor, aber ihm fehlen die sanften Tugenden des Menschen, die den Helden zieren und dem Herrscher Liebe erwerben.“ Für Schiller ist es eine Tragik, dass zum Ende des 30-jährigen Krieges Europa vollkommen verwüstet ist und er hofft, dass durch seine Kunst die Nachgeborenen erleuchtet werden und den Traum von Frieden und Freiheit nicht aus den Augen verlieren.

Einige Zuhörer waren etwas enttäuscht, dass sie Schiller nicht so erleben konnten, wie sie es gewohnt sind, für die meisten aber wurde die Sicht von Jürgen Israel zu einer neuen aufschlussreichen Huldigung, so wie es Goethe in seinem Nachruf wünschte: „So feiert ihn! Denn, was dem Mann das Leben nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben.“